한국헬스경제신문 한건수 기자 |

몇살이 되면 스스로 ‘노인’이 됐다고 생각할까. 정부 여론 조사에 따르면 평균 71.6세다.

현재 65세로 돼 있는 법정 노인 연령은 1981년 노인복지법이 제정된 이래 45년째 그대로다. 당시 기대수명은 66.7세였다. 현재 기대수명은 84.5세로 늘어났다. 당시 4%였던 노인 인구 비율은 이제 20%를 넘어서 우리나라는 올해 ‘초고령사회’에 진입했다.

정부가 45년째 그대로인 노인 연령 상향 추진을 공식화했다. 기획재정부 산하 중장기전략위원회는 19일 전체회의를 열고 ‘미래 세대 비전 및 중장기 전략’을 발표했다.

중장기 전략에는 저출산·고령화와 저성장 고착화에 대응하기 위한 정책 과제가 담겼는데, 정부는 ‘노인 연령 조정’을 주요 과제로 제시했다. 김범석 기재부 1차관은 “노인 연령 조정에 대해 사회적 논의를 본격화하겠다”고 밝혔다.

행정안전부에 따르면 2008년 494만1000명(인구의 10%)이었던 65세 이상 주민등록 인구는 지난해 말 1024만5000명까지로 불어났다. 국민 5명 중 1명이다. 남자는 17.83%, 여자는 22.15%로 여자 비중이 남자보다 많이 높다.

2017년 전체 인구 가운데 노인 인구가 14% 이상을 뜻하는 ‘고령사회’에 진입한 지 불과 7년 만에 ‘초고령사회’가 된 것이다. 유엔은 한 나라의 65세 이상 비율이 7% 이상이면 고령화 사회, 14% 이상이면 고령 사회, 20% 이상일 경우 초고령 사회로 구분하고 있다.

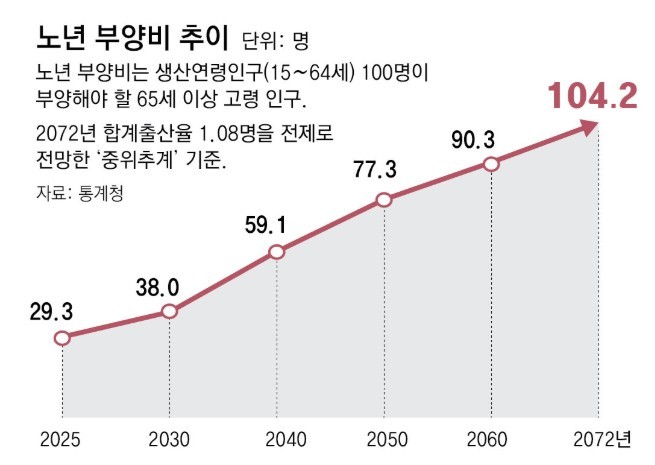

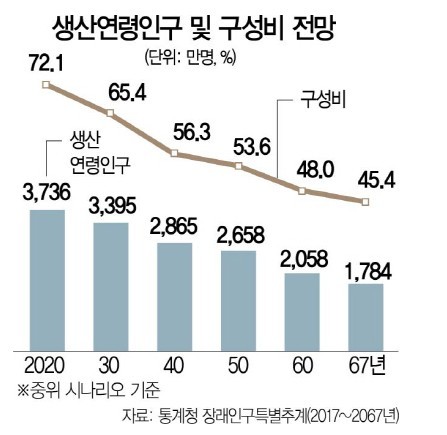

어느 나라보다 빠르게 늙고 있는 우리나라는 2044년 노인 비율 36.7%로 일본(36.5%)을 앞지르고, 2072년에는 2명 중 1명(47.7%)이 65세 이상인 ‘노인의 나라’가 될 전망이다. 약 50년 후에는 15∼64세 국민 1명이 노인을 1명 이상 부양해야 할 만큼 미래 세대의 부담이 크다.

정부가 노인 법정 연령을 높이려는 건 수명 연장에 따른 복지 비용 부담이 더 이상 감당하기 어렵기 때문이다. 올해 예산안에 담긴 복지 분야 의무지출은 183조6000억 원으로 1년 전보다 12조 원가량 증가했다. 기초연금, 장기요양보험, 예방접종, 의료 혜택 등 주요 복지 사업은 모두 65세를 기준으로 삼고 있기 때문이다.

기초연금 재정은 올해 26조 원(예상 수급자 736만 명)에 이른다. 2050년에는 수급자가 1330만 명까지 늘어나 재정 소요액이 지금의 5배인 125조 원에 이를 것으로 예측됐다. 가뜩이나 저출생으로 세금을 낼 생산연령인구도 줄어드는데 65세 이상 소득 하위 70% 이하에 국고에서 월 최대 34만 원(올해 기준연금액)을 주는 지금의 기초연금 지급 방식은 재정 건전성 유지에 부담이 너무 큰 것이다.

국회예산정책처는 최근 기초연금 수급 연령을 현행 65세에서 70세로 높일 경우 연간 약 6조8000억 원의 재정을 절감할 수 있다고 분석했다.

노인의 기준이 늦춰지면 당장 ‘복지 공백’이 문제가 된다. 정부는 월급 받는 기간을 늘려 해결한다는 구상이다. 우선 노사정 사회적 대화를 토대로 정년 연장 또는 폐지, 정년 후 재고용 등 ‘계속 고용’ 로드맵을 조속히 마련하기로 했다. 양질의 노인 일자리를 만들고 고령자 대상 취업 서비스도 확대한다. 정부는 또 상반기(1∼6월) 중 퇴직연금 제도 개선 방안 역시 발표하기로 했다.